La ligne est un tracé qui, par l’acte effectif qu’il sous-tend, fait naître un espace imaginaire propre à figurer le champ du fini et de l’infini.

Dans le geste créatif, la délimitation appelle irrémédiablement à un positionnement, à un repérage spatial. L’on peut, tour à tour, se placer « en dedans » ou « en dehors » du trait. S’il y en a deux, l’on peut aussi vouloir se situer « entre » dans une poétique inachevée de l’interligne.

Quelque soit l’endroit où le sujet décide de se situer par rapport à une ligne, l’acte du placement est inaugural dans le sens où il supporte la subjectivité d’un choix visant un but. J’en veux pour exemple, la « ligne de départ » réservée à celles et ceux qui s’apprêtent à faire la course pour être « la » ou « le » vainqueur et, accessoirement gagner la coupe. Dans cette situation, les starting-blocks font miroiter au coureur la victoire qui l’attend au bout de la piste.

Mais laissons la compétition pour revenir à la ligne comme forme propice à quelques réflexions métaphysiques.

Aux extrémités d’un trait, les caractéristiques de « l’au-delà » et de « l’en-deçà » se muent en des qualités qui jettent les bases d’une localisation possible de la Chose.

Le trait qui advient transcende et bouscule l’ordre des choses. Une multiplicité de possibles est en devenir pour qui choisit d’appartenir à l’un ou l’autre de ces champs qui s’ouvrent de chaque côté d’une ligne.

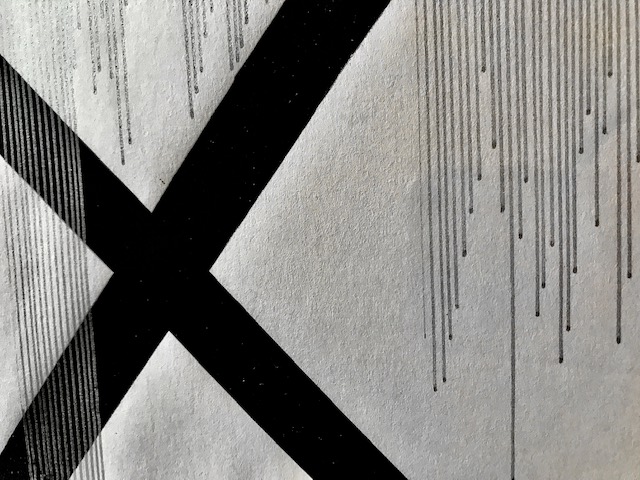

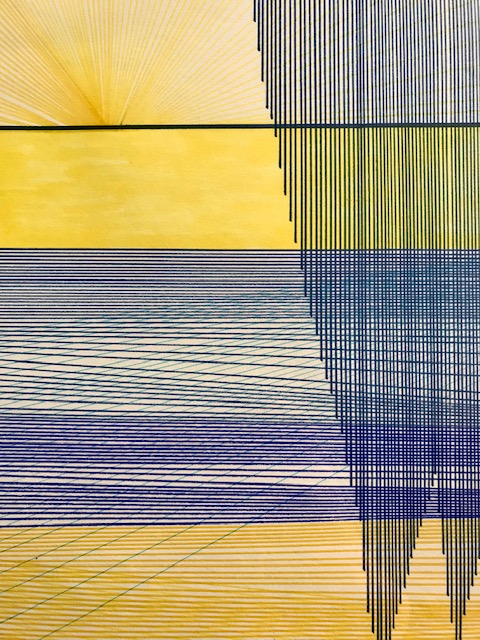

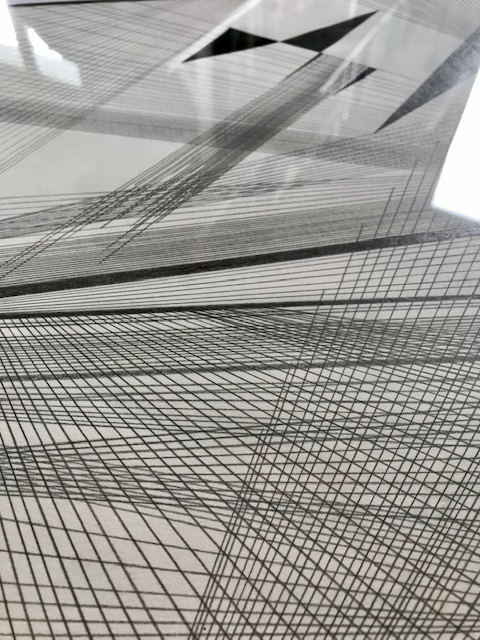

Grâce aux bords qu’il délimite, le trait formalise le lieu de l’existant, palpable et impalpable à la fois. Au carrefour de ces enchevêtrements et de ces alignements, il y a à la fois de l’abstraction et de la représentation.

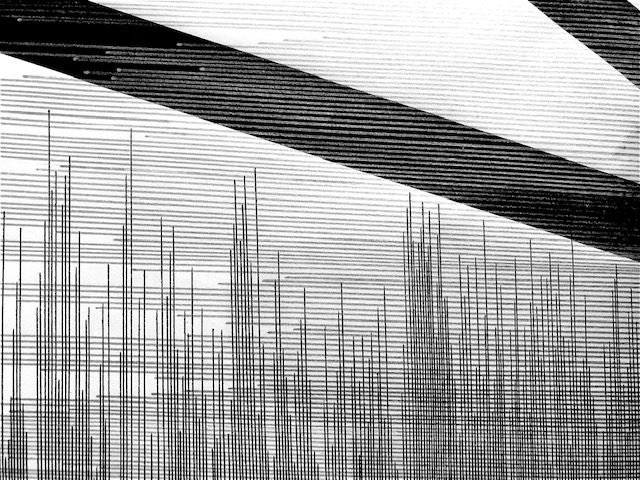

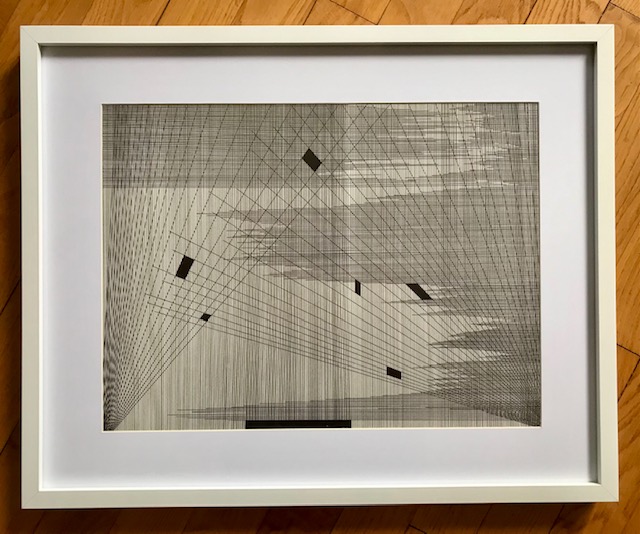

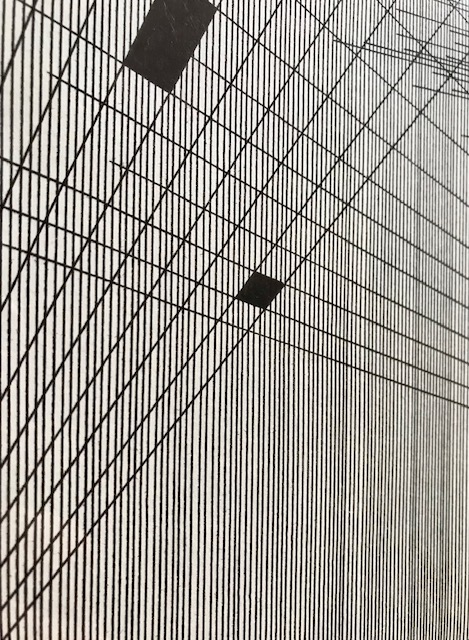

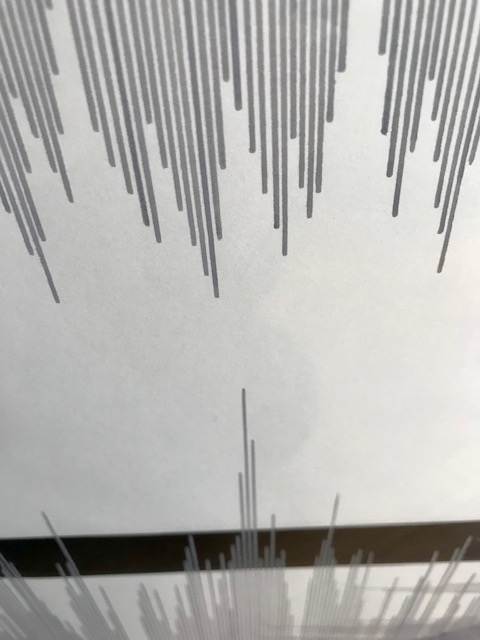

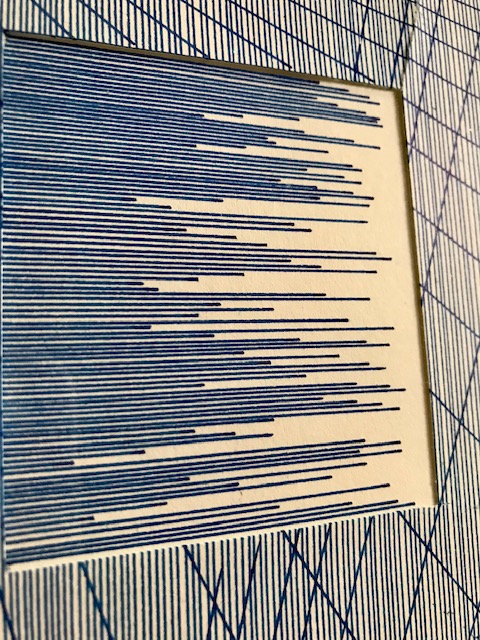

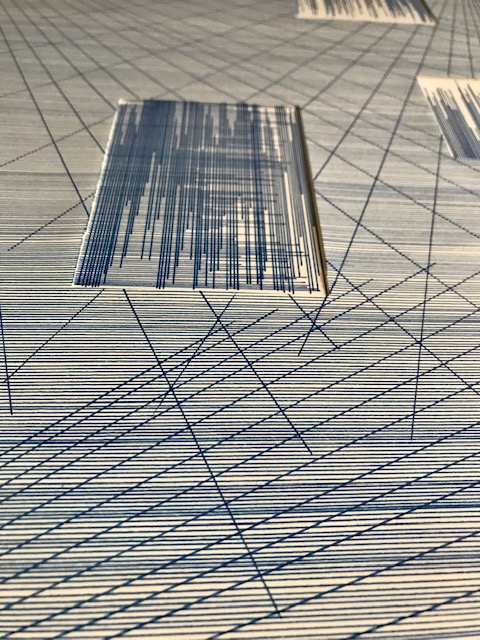

Dans le travail de quadrillage, bâtir des lignes fait naître une perspective dans laquelle le regard vient se loger grâce au point de fuite. Dans cette construction visuelle, l’œil est attrapé par le détail. En revanche, le foisonnement de traits peut venir brouiller la vision et perturber la contemplation. Il faut alors sortir de ce nœud optique pour trouver d’autres repères plus espacés dans le tableau. Couché sur un papier, le travail des lignes se met au service d’une esthétique des aléas optiques du désir visuel.

Mais dégageons-nous de ce resserrage de l’expérience sensorielle pour prendre un peu de distance.

Je commencerai par cette question naïve : Pourquoi existe-t-il des traits, des lignes dans le monde qui nous entoure ?

D’un point de vue concret et pratique, une ligne a la propriété de réunir tout autant que de séparer. Tout dépend de l’usage que l’on en fait.

Dans certains cas, elle peut servir à faire la jonction entre deux choses, deux rives, deux univers différents. Par exemple, dans l’univers cinématographique du dessin-animé « Coco », le pont comme ligne-passerelle permet de passer du monde des morts à celui des vivants et vice versa. Il est essentiel car il représente le véritable le passage clé pour régler les problèmes de la famille de Miguel Rivera, héros du film.

Cependant, l’auteur d’une ligne peut la tracer dans le but de barrer, d’exclure, de rejeter hors d’elle tout ce qui se présente comme différent au regard de l’ensemble qu’elle définit en son sein. Ainsi, avoir le pouvoir d’établir une ligne n’est jamais anodin. Nous pourrions à ce sujet imaginer une triste « Histoire des murs » érigés dans différents endroits de la planète au fil des guerres et des conflits.

Loin de ségréguer, le franchissement d’une ligne peut aussi revêtir une valeur éthique et politique lorsqu’il s’agit d’une barrière, d’un barrage, d’une barricade, d’une frontière. Le dépassement infléchi par la traversée entraîne alors une temporalité individuelle pour qui tente de passer de l’autre côté. « Quitter, partir, s’affranchir » veut dire qu’il ne sera plus possible de revenir en arrière, de retourner à, vers. Et, plus rien ne sera jamais comme avant. Dans ce moment décisionnaire, le courage s’élève comme une bannière pour assumer une perte en laissant derrière soit un passé, pour un futur. Le passage de cette ligne symbolique se transforme alors en horizon, en échappée, en une trouée qui ouvre la perspective d’un à-venir meilleur.

Malgré l’interdit de franchir décidé par quelque autorité que ce soit, certain(e)s se risquent à traverser, bien souvent au péril de leur vie, si l’on a en tête la question des migrants. Franchir pour fuir l’horreur ou l’insupportable devient alors une nécessité pour éviter le pire. L’acte de survie d’un tel passage se fait au nom d’une cause, d’une raison qui se trouve derrière la ligne de démarcation comme la promesse d’un monde meilleur.

Quand elle forme un cercle, une ligne enserre, rassemble, regroupe dans l’espace de l’Un. Untel qui appartient au même groupe est comme moi. Il devient mon semblable. Tandis que l’autre qui ne répond pas au critère de conformité sera placé en dehors. Nous touchons là un des effets discriminants du « tous en rond ! » dans le champ du lien social.

La formation d’un cercle peut avoir ses effets d’exclusion en repoussant en dehors de lui ce qui se présente, a priori, comme différent de soi. Tout élément renvoyé à l’extérieur de la circonvolution garantirait une protection contre le non désirable, le non désiré. Les figures fantasmatiques de l’étranger ou de l’inconnu sont, à ce titre, paradigmatiques du rejet de l’autre comme porteur d’une différence inassimilable. Pour celle ou celui qui se trouve dedans, les abords du cercle figurent un danger, un espace indéterminé, informe. L’individu appartenant au cercle reste donc confortablement installé dans une identité de « l’entre-soi » qui règne en maître au sein d’une réunion de personnes ayant un dénominateur commun.

Néanmoins, à l’appui de la psychanalyse, nous pensons que la dimension de l’Altérité ne se trouve pas autour de soi, mais dans le sujet lui-même en tant qu’il est divisé.

Ainsi, les « unions » qui se voudraient garants du familier, du connu est, dans l’expérience, une limite poreuse. Car, à suivre Freud, l’étrangeté réside dans l’inconscient du sujet comme langage dissimulé, caché. A son corps défendant, cette langue subjective fait retour dans les rêves, les lapsus, les actes manqués.

L’amour du cercle comme garant du Moi échoue donc quand surgit la vérité de l’Autre en soi.

Quittons cette forme géométrique du rond pour revenir aux dessins partagés qui, à bien des égards, signent un esprit fougueux dans le caractère sinueux que ses lignes revêtent.

Lorsque le crayon se pose sur la feuille, c’est une aventure délicieuse et incertaine qui commence dans une musicalité, un rythme, un tempo fait de dérives et de déviations. La perfection est un mirage vers quoi le désir de la réalisation idéale tend. Mais c’est un échec et heureusement. Car du ratage, il ressort toujours de la surprise, de l’inattendu. Alors, la nouveauté prend place dans un paysage visuel qui admet la coupure, la rupture et l’inachevé. « L’idée de la ligne droite est un fantasme 1» affirme Lacan à la fin de son enseignement en 1977. Il est donc impossible d’aller « tout droit ». La matière vivante du tracé intègre la réalité de l’erreur, de l’imperfection, de la discontinuité. Elle fait place à tout ce que l’artiste n’avait pas vu venir au commencement du trait.

En réaction à l’imprévu, la ligne dévie, la mine contourne l’obstacle dans un ballet dansant aux multiples virages. Le changement de direction fait partie du cheminement. Il arrive parfois qu’il y ait un point d’arrêt, un moment d’égarement, de doute… avant un nouveau départ. La digression est salvatrice pour se remettre dans les rails de la réalisation qui ambitionne l’achèvement final de l’œuvre. Voici au final une métaphore de cette fameuse « ligne de vie » qui prend des détours pour se frayer un chemin dans les méandres du vivant.

Tel le célèbre personnage issu de la série télévisée « La Linea » créé par le dessinateur italien Osvaldo Cavandoli, l’être humain marche sur un fil dont l’horizontalité se modifie, se tord et se déforme au gré des aventures qu’il rencontre sur son chemin.

Pour autant, il n’y a pas que de la nouveauté. Dans les dessins présentés, la répétition est ultra présente. Dans ce processus pulsionnel au cœur de cette impulsion à « refaire un autre trait », il y a une trace qui s’imprime dans le sillon de la ritournelle graphique. Une rengaine de la barre qui tente de cerner l’objet qui s’échappe dans l’interlude des tentatives d’inscription. Cependant, aucune marque ne s’équivaut. Tracer une, deux, trois lignes, c’est mettre en série des unités singulières entre lesquelles il n’y a rien. C’est le néant, l’absence, le vide. A partir de ce trou creusé d’un bord à l’autre des segments, un comptage symbolique s’opère dans un aller-retour permanent.

Ce mouvement de va-et-vient n’est pas sans rappeler ce jeu enfantin de l’élastique où la joueuse, le joueur sautent pour atterrir à pieds joints, tantôt sur la première ficelle, tantôt sur la deuxième. Jeu d’équilibriste dans lequel l’enfant est, dans ce moment fugace du saut, à la lisière de l’inévitable retombée. Le plaisir d’être en l’air, cette exaltation aérienne sera remplacée rapidement par la jubilation de l’atterrissage en plein sur le fil. La partie est finie. Une autre peut commencer.

Pour conclure, je ne peux pas faire l’impasse sur la dimension du corps et de son corolaire, la jouissance. Le dessin prend vie dans une expérience viscérale avec ses effets d’angoisse. Le porteur de la mine choisit de s’embarquer dans ce voyage dont il ignore comment celui-ci va se finir. Immergé « dans » la ligne, le créateur est fébrile de « ça-voir » où son propre geste va le mener.

« C’est le crayon qui me guide ». Je reprends là les mots touchants d’un jeune enfant ayant réalisé de multiples dessins d’une valeur inestimable pour sa construction dans l’ordonnancement psychique de son monde.

1 LACAN J. Le Séminaire, Livre XV, Le moment de conclure, leçon du 15 novembre 1977