Intervention prononcée par Martine Ménès au stage du Collège de Clinique Psychanalytique de l’Ouest intitulé « Jeunesse, sexualités, modernité » à Rennes le 5 avril 2024.

Nous sommes dans un siècle où l’information rapide et généralisée a pris le pas sur les transmissions partagées. Le discours capitaliste, avec son culte de l’image et du « tout est possible », domine le discours du maître. Les informations sont diffusées par de multiples réseaux et entrent dans les esprits sans que les sujets en prennent vraiment conscience, comme les messages subliminaires. La conformité des pensées, les modalités pour s’exprimer, les croyances généralisées, tout cela s’impose et modélise le discours et les comportements qui vont avec.

Cette imposition d’un discours unique, censé ne pas être sexiste, l’intolérance jusqu’à la violence face à tout autre mode d’analyse, n’est pas sans évoquer la langue totalitaire décrite par Klemperer à propos de la manipulation de la langue allemande et de sa large diffusion, rendue possible par la radio, dont l’usage à l’époque venait de se généraliser. La visée de ces manipulations linguistiques est de modifier « toute une culture, tout un mode d’existence, qui se transforme à l’image de cette langue[1] ».

Dans le domaine de la santé mentale, l’extension du diagnostic de dysphorie de genre est dans la logique des « modes » et rappelle des phénomènes déjà apparus il y a quelques années. Jusque-là, les diagnostics se décidaient après mûre réflexion, et restaient dans le champ privé du sujet concerné, de son entourage et des soignants. Puis il y a eu une épidémie de dépression, ce plutôt pour les adultes, et d’autisme, surtout chez les enfants. N’importe qui s’autorise désormais à faire cette sorte de diagnostic sauvage, devenu quasi banal, par exemple une institutrice devant un enfant mutique. Le moindre comportement d’isolement, de phobie, d’inadaptation au système scolaire ou d’instabilité, confondue avec l’agitation angoissée de certains autistes, mène à ce diagnostic.

Et même l’échec scolaire se trouve transformé par une manœuvre qui m’échappe encore en signe de haut potentiel intellectuel. Ainsi, il est devenu courant d’être satisfait d’être parent d’un enfant atteint d’autisme d’Asperger, qualifié d’autiste savant, ignorant au passage qu’Asperger sélectionnait les enfants dans les camps d’extermination nazis pour ne garder que les plus « intelligents » et envoyer les autres à la mort.

Quant à la dysphorie de genre, il suffit qu’un petit, parfois très jeune, cinq ou six ans, déclare qu’il n’est pas ce qu’il parait, pour que sa parole soit prise à la lettre et entraîne parfois des conséquences, y compris physiologiques.

Cette nouvelle épidémie est rendue possible par les avancées de la médecine, qui repoussent les limites du réel et qui permettent d’intervenir directement sur les corps, ou plutôt sur les organismes, pour obtenir des réassignations de sexe. Ce qui renvoie, remarquons-le, à une logique binaire de la différence des sexes, pourtant largement dénoncée par les militances trans. La possibilité de modification sexuelle est compatible avec le discours capitaliste, qui promet l’objet du désir, confondu avec celui de la demande, immédiat.

Identification collective

Ce qui semblait acquis face à des actes à risque épidémique, comme le suicide d’un jeune, soit le risque d’imitation, qui pouvait entraîner une série de suicides dans une classe ou dans une école, n’a pas réussi à alerter les adultes sur le penchant identificatoire à l’autre de tout jeune sujet encore en quête d’identité. Ce que pourtant la psychanalyse a formalisé depuis Freud dans la troisième identification, celle motivée par un trait commun. Elle est imaginaire, repose sur une communauté supposée d’affects, et amène chacun/e à disparaître sous un désir commun, agalmatique. Dans cette « répercussion infinie du désir sur le désir[2] », il faut reconnaître un mode hystérique de lien, dont on peut faire l’hypothèse que, dans une culture vouée à la satisfaction immédiate, où l’envie prend le pas sur le désir, il est devenu dominant.

Or, que relaie le discours devenu courant qui fait fonction de trait d’identification banal, et qui envahit le vécu quotidien des jeunes, y compris des plus jeunes ? Que chacun a le choix de son sexe biologique, ce qui serait valable aussi pour les enfants. Les réseaux sociaux envahissent la vie, mode privilégié et parfois exclusif des relations juvéniles, et proposent des modèles prêts-à-porter. Ils priment sur le discours familial et environnemental proche, qui de toute façon lui aussi est contaminé. L’isolement est à la fois rompu et en même temps exacerbé par la prédominance de cette communication désincarnée. L’expansion des relations là encore sans limite avec des centaines d’« amis », toutes virtuelles qu’elles soient, donne un sentiment d’appartenance et d’intégration, entretient l’illusion de briser la solitude, et se présente comme la solution indiscutable du malaise des jeunes, très fréquent dans le passage inquiétant de l’enfance à la responsabilité adulte. Adopter des marques de vêtements est du même registre que se couler dans les signifiants répétés sur les réseaux. L’affirmation d’en être : trans, non binaire, etc., vient signer l’appartenance à un groupe et c’est une affirmation d’existence en même temps qu’une séparation avec le monde des parents.

Clara, quinze ans, en témoigne : « J’avais l’impression que je n’étais pas une fille, le genre de fille qui s’épile et qui aime le maquillage. Une « fille-fille » comme sur Instagram ! Donc, je me suis dit que j’étais un gars… Quand j’y repense, ça me donnait aussi le sentiment d’être entourée. C’est très fun. Quand tu fais ton coming out, tu as full de support. Les autres trans sur Internet te disent : « Bravo, on est avec toi. » J’aimais ça, ce côté-là, appartenir à un mouvement, parce qu’à l’école, ce n’est pas si facile d’être reconnue, appréciée[3]. »

Entre Vouloir et Désirer, le passage par la Demande

L’approche psychanalytique permet de ne pas prendre la demande à la lettre et de mettre l’accent sur l’écart entre désirer et vouloir, ce qu’à l’occasion n’importe qui a pu remarquer dans ce que l’on appelle la vie courante. Par exemple, celle-ci veut maigrir, mais grignote toute la journée, celui-là veut être un père pas comme le sien, mais s’agace pareillement face à la vitalité de son fils.

Le désir surgit dans l’écart entre la poussée du besoin et le cri de la demande. Il est de ce fait d’emblée installé dans le trajet de la demande à et de l’Autre. Dès l’origine, le désir du sujet dépend de la réponse porteuse du désir de l’Autre. Lacan le formule ainsi dans le Séminaire Livre V, Les formations de l’inconscient : « primitivement, l’enfant dans son impuissance se trouve entièrement dépendre de la demande, c’est-à-dire de la parole de l’Autre, qui modifie, restructure, aliène profondément la nature de son désir[4] ».

Mais si le désir vient originellement de l’Autre, qui donne les signifiants originaires, la responsabilité du sujet, bien que déterminée, est de construire son propre désir et de ne pas le confondre avec la demande désirante de l’Autre. L’on peut comprendre ainsi la remarque de Lacan à la fin du Séminaire Livre VII, l’Éthique : « La seule chose dont on puisse être coupable est d’avoir cédé sur son désir[5] », qui resterait alors indexé à l’Autre, un Autre qui n’existe que du fantasme du sujet.

La question pour le sujet est d’identifier ce que de son désir il ne veut pas, et ce qu’il veut mais ne désire pas. Dans sa « Remarque sur le rapport de Daniel Lagache », Lacan précise : « C’est comme ce qu’il a été pour l’Autre dans son érection de vivant […], que le sujet est appelé à renaître pour savoir s’il veut ce qu’il désire[6]. » Il en fait même une possible fin d’analyse.

Petit détour par la position de l’analyste

Quelle peut alors être la position pour les psychanalystes devant les modifications notables des liens sociaux, des discours qui les supportent, des comportements qu’ils suscitent ?

Juger au sens moral ou normatif, regretter l’ordre ancien, conduit à un point de vue idéologique antinomique à l’éthique de la psychanalyse. C’est ce que les divers mouvements soutenant la « liberté » de choisir son sexe dénoncent, condamnant la psychanalyse comme porteuse d’une doctrine passéiste et réactionnaire.

Pourtant Lacan n’a pas attendu les théories du genre pour déclarer : « il s’agit d’une supposition qu’il y ait un sujet mâle ou femelle, c’est une supposition que l’expérience rend évidemment intenable[7] ». Ce qui veut dire qu’aucune loi naturelle (d’où les termes mâle/femelle) ne rend tenable la différence des sexes chez les humains. Il n’y a pas de représentants différentiels d’homme et de femme dans l’inconscient. L’homme, signifiant universel employé pour les deux sexes, est tellement parasité par le langage qu’il est radicalement coupé de tout instinct qui réglerait sa position sexuelle. Chacun doit s’arranger pour organiser la rencontre entre son organisme sexué et la subjectivation de son être, décider d’une « option d’identification sexuée[8] », choix (l’option, symbolique) dans le discours de genre (identification, imaginaire) d’un sexe anatomique (sexué, réel). L’on voit que s’attribuer un sexe relève d’une opération borroméenne et ce n’est pas si simple, comme l’écrit Lacan. « Qu’il surgisse donc hermaphrodite », suggère-t-il en 1960[9], ce que le remarquable film XXY de Lucia Puenzo[10] illustre.

Lacan est loin d’avoir ignoré la dimension d’aliénation qui pèse sur chaque individu (genré) – sujet (de l’inconscient). Il relève le poids des désignations de la « subjectivité de l’époque[11] » pour chacun des sexes, générant la mascarade féminine et la parade masculine, qui sont des sortes de jeux performatifs des genres féminin et masculin.

A partir des années 1970, il renouvelle radicalement la question de l’identité sexuelle, à partir de l’affirmation que « la nature, […] c’est la nature des mots[12] », et que « l’homme et la femme, c’est d’abord affaire de langage[13] ». A noter qu’il remarquait déjà en 1956 que « la raison de la dissymétrie (homme/femme) se situe au niveau symbolique, elle tient au signifiant[14] ». L’enfant est formaté par le discours de l’Autre, représenté par les autres qui lui parlent. Garçon et fille sont pris dans un réseau de signifiants qui organise et conditionne leur rapport à la sexuation. Et les discours d’époque les modifient en enrichissant (invention de signifiants nouveaux), en modifiant les significations, voire en interdisant certains.

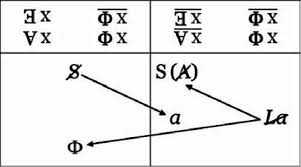

Il est patent que cela commence dès la petite enfance. S’il existe quelques rares signifiants universels pour désigner le sexe des garçons, il en existe une multitude, intime, pour désigner celui des fillettes. Donc, déjà l’organe sexuel du garçon se parle en universel, celui de la fille en particulier. Le féminin est un point d’absence linguistique. Comment dialectiser ce qui n’a pas de mot pour le dire ? Freud répondait en dégageant trois issues à l’Œdipe féminin : l’envie (du pénis et de ses attributs phalliques, le fameux penis neid), l’enfant (garçon de préférence, soit la maternité), le désistement ou renoncement à tout désir. Lacan répond par le pas-tout. Il y a dans la position féminine (qu’un homme peut occuper) une part de jouissance qui échappe à la règle phallique. Les quatre formules de la sexuation[15] correspondent à quatre options d’identification sexuée[16]. Lacan précise : une correspond à ce que nous appelons homme, une, où apparaît le pas-tout, correspond à ce que nous appelons femme, et les deux autres redoublent chacune de ces propositions, ce qui fait qu’homme ou femme peuvent se ranger sous n’importe laquelle de ces formules.

Est-ce que l’extension quasi illimitée des identifications sexuelles, par exemple non binaire, asexué, trans, queer, etc., pourrait s’y ranger ? C’est une question.

De fait, la psychanalyse demande à écouter la subjectivité de son époque pour entendre les éventuels effets psychiques liés aux modifications de la culture ambiante, des discours, des avènements du réel, et pour repérer les probables modalités de transmission de ce qui est l’élément organisateur de la structure et qui continue à s’appeler castration, ou manque, pour désimaginariser, et qui s’écrit « grand phi de x » dans les formules de la sexuation. La psychanalyse se laisse enseigner sur les nouvelles réponses au réel. Son extraterritorialité lui permet de se distancier de toute idéologie collectiviste des pour ou des contre. Elle propose une écoute au un par un, sans préjugé, sans présupposé. Elle n’a pas d’objectif militant, elle est d’abord une approche clinique de chaque sujet. Son éthique est ancrée dans la prise en compte de l’existence de l’inconscient et de sa fonction. Venons-en à …

L’enfant jouisseur polymorphe

Je suis frappée par la méconnaissance généralisée de tout ce qui concerne les spécificités de la sexualité infantile, dont la mise à jour à l’époque de Freud avait fait scandale. A croire que le socius, y compris celui censé être le mieux informé, d’une part ne supporte toujours pas l’idée que l’enfant soit un pervers polymorphe, et d’autre part préfère croire à la désexualisation pacifique de ladite période de latence, qui serait le calme plat après la tempête œdipienne.

La vie sexuelle du petit pervers polymorphe consiste d’abord en relations directes et multiples à la jouissance, relations organisées autour des zones érogènes de son corps : il avale les signifiants (pulsion orale), il rejette ce qui lui déplaît (pulsion anale), il écoute (pulsion invoquante), il regarde parfois si intensément que le regard d’un bébé peut gêner (pulsion scopique). Cette distribution de la jouissance pulsionnelle est intimement liée à la relation à l’autre, maternel à l’occasion, c’est-à-dire quiconque porte à l’enfant un intérêt particularisé.

Mais l’enfant qui atteint l’âge de raison, que l’on situe vers sept ans, sait qu’il y a un autre domaine de la jouissance qui lui échappe. D’autres sensations émergent, et l’enfant comprend que les réponses des théories sexuelles infantiles qu’il avait élaborées pour s’expliquer les questions de la sexuation, de la différence des sexes, de la naissance, de la sexualité des adultes, sont fausses.

Le désir de savoir pousse le jeune sujet à la curiosité, qui peut s’étendre à tous les domaines. La période de latence couvre toute l’époque de l’école primaire, soit l’époque des apprentissages fondamentaux. Il est possible de faire l’hypothèse que les difficultés scolaires qui apparaissent à ce moment ont à voir avec des difficultés psychiques pour aborder cet impossible à savoir ce qu’est le désir, la jouissance, la sexualité au sens large.

Je est un autre ?

Pour approcher ce qui se passe à la période de latence, il n’est pas inutile de rappeler le stade du miroir, qui se déroule à peu près entre 6 et 18 mois. Lacan en fait le moment où l’enfant s’identifie à l’image de son corps, image perçue dans un premier temps comme celle d’un autre, potentiellement concurrent. L’image du petit autre dans le miroir fonctionne comme un double et comme un semblable, tour à tour enviable et inquiétant, moi-idéal, dit Lacan, reprenant Freud qui situait là le narcissisme primaire.

Chez le jeune enfant, cette indistinction moi/autre est repérable dans les conduites de transitivisme, bien connues du personnel de crèche. Un bébé en mord un autre, qui se met à pleurer. Le bébé mordeur se met à son tour à pleurer, apparemment sans raison, si ce n’est celle de se mettre à la place de l’autre. Et il n’est pas rare que, pour la même cause, les bébés spectateurs se mettent à leur tour à hurler.

Le petit humain gardera à l’égard du semblable toujours un peu rival une méfiance nuancée, une agressivité larvée, avant d’arriver à la capacité de négociation et de partage. Cette haine fraternelle est à la base du lien social, dont on comprend dès lors mieux la fragilité. Et l’on sait bien que les guerres fratricides sont les pires.

Ce premier temps d’identification doit être corrigé par un temps deux, l’introduction du symbolique, faute de quoi le sujet, comme le Narcisse de la mythologie grecque, pourrait disparaître dans la fascination de lui comme autre, et/ou dans la haine du semblable.

C’est dans un deuxième temps que l’enfant se déduit dans l’image qu’il perçoit. Il reconnaît d’abord l’autre qui le tient dans les bras. A condition de faire l’hypothèse de sa possibilité de décompléter cet autre, il se découvre par une opération logique de soustraction : il est ce qui dans le reflet se détache de l’autre. Il faut cependant que la parole de l’Autre confirme cette opération de soustraction et fasse tiers entre le sujet et son image, l’arrachant à la captation par l’image du Moi Idéal i(a) en lui proposant un trait d’identification idéale, Idéal du Moi I(A). « Oui, c’est bien toi. Tu es cela, tel que je t’ai désiré, ou non… » L’aliénation dès lors n’est plus seulement à l’image du semblable-intrus, mais elle se double de l’aliénation au désir de l’Autre. L’Idéal du Moi va venir affecter le narcissisme fragile du Moi Idéal. L’enfant va essayer d’être ce qui le rend aimable.

Il y a donc dans cette tranche de vie un fondement double de l’identification à un autre : d’une part le semblable, d’autre part l’enfant rêvé du parent. Ce sont ces traits qui se réactivent à la période de latence et que l’on pourrait retrouver dans la tentation d’être un autre. Le dictionnaire définit la latence comme l’état de ce qui existe de manière non apparente, mais peut à tout moment se manifester par l’apparition de symptômes.

L’enfant l’attend/latent

Passé l’âge de la dépendance absolue aux figures parentales, l’enfant devient discret avec les adultes. Il fait silence sur ses cogitations et sur ses expériences. Il préfère continuer dans l’anonymat des cours de récréation à essayer de comprendre les mystères, essentiellement des sexes. Cette pudeur radicale est une pudeur qui couvre, dit Lacan, l’impossibilité de savoir qui concerne le sexe (aucun savoir sur la jouissance n’est transmissible, pas de possibilité d’apprentissage). Le jeune sujet a été confronté durant l’enfance à la question de la sexualité, de la différence des sexes, du passage des âges, au mystère de la reproduction. Maintenant, il réalise le caractère intime de la sexualité, il doit revisiter son lien à ses parents, dont il commence à se détacher. Cette période de latence est en fait très active quant au travail psychique de refoulement du vécu infantile œdipien. La question de l’identité sexuelle s’actualise : « comment être un garçon, comment être une fille ? » L’Autre, le discours social, familial, culturel, propose des modèles imaginaires auxquels s’identifier, et qui peuvent pour un temps satisfaire le « latent », qui se rassure en adoptant des comportements genrés, comme on dit maintenant, où l’identification à l’image est dominante, comme dans le premier temps du stade du miroir, où je est d’abord un autre.

La période de latence est traversée par les restes de ce désir d’être un autre. Il semble que, pour les adultes, elle soit imaginée comme le sommeil léthargique de la Belle au bois dormant. De fait, l’enfant se tait sur ses rêveries, ses expériences vécues (dites « jeux sexuels » par les adultes, et interprétées parfois comme des agressions), où il cherche à savoir ce qu’il en est des réalités sexuelles.

Et ces jeux sexuels entre enfants, comme les jeux des semblants, viennent pour essayer de deviner ce qu’il en est du désir de l’autre. Les déguisements en particulier permettent à l’imagination de se déployer, de croire savoir ce qu’est l’autre sexe sous la robe de princesse ou sous l’habit de pirate. L’enfant est un performateur qui crée son rapport au monde, y compris sa sexuation, dans un jeu renouvelable. Si le public entérine comme vrai et définitif le jeu, l’enfant risque d’être saisi comme sur une photo, capturé dans une identification qui n’était qu’imaginaire. Le prendre à la lettre quand il s’agit d’un enfant pré-pubère, c’est le condamner à être prisonnier de ce qui n’est pas encore son propre fantasme, mais éventuellement celui de l’Autre.

Par exemple, ce petit garçon de cinq ans à peine, dont parle une jeune clinicienne en contrôle, et que les parents habillent systématiquement en fille, car il adore se déguiser avec des robes de princesse. Les robes de princesse ne sont pas des habits de fille, ni de garçon d’ailleurs ; ce sont des robes de princesse, c’est tout. L’habit ne fait pas le moine, et il ne faut pas oublier qu’il y a deux générations, les garçons étaient habillés en robe jusqu’à quatre ou cinq ans ! J’ai des photos de mes grands-oncles qui en témoignent. Alors, pourquoi extrapoler en concluant au désir de l’enfant de changer de sexe ? Être grand veut d’abord dire pouvoir faire comme les grands. Tout le jeu avec les semblants : « je serais… pompier, maîtresse », avec les déguisements, avec les investissements dits de l’autre sexe, avec les jeux « sexués », etc., sont des éléments de la recherche de son identité, y compris sexuelle, qui se définira progressivement à partir de la puberté. L’enfant joue à être mort, à être grand, à être l’autre : garçon si fille, fille si garçon.

Que dit Marianne, fillette de presque neuf ans, qualifiée de « garçon manqué », expression dont le contraire pourrait être « fille réussie », mais qui fige un état qui désormais la désigne ? Elle vient voir l’analyste, précédée par le discours parental, qui la décrit comme triste, un peu isolée, car elle ne joue pas avec les filles, et les garçons ne veulent pas d’elle dans leurs jeux. Ses parents se plaignent aussi du fait qu’elle ne leur dit rien (effet de la pudeur, pas toujours partagée par les grandes personnes !) Ils se demandent si elle ne préférerait pas être un garçon, déclaration qu’elle leur a faite à l’occasion.

A l’analyste, elle parle de sa passion pour le foot et de sa tristesse d’être dévalorisée car elle est une fille. Pourtant, dit-elle, elle joue aussi bien qu’un garçon. Et puis, très affligée en effet, elle parle des humiliations qui viennent en particulier d’un garçon, fils de voisins amis des parents, garçon qu’elle aime particulièrement, et dont elle attend plus de considération. En fait, elle a déjà un vrai chagrin d’amour.

Il faut noter ici que les demandes de changement de genre concernent de plus en plus de jeunes filles : 75%[17], alors que l’on parle surtout des garçons. Rien de bien nouveau sous ce silence quant au féminin.

Pourquoi tant de filles entrant dans la puberté voudraient être des garçons ? Pour d’autres raisons que pour obtenir cet organe, que beaucoup de fillettes envient. Celle-ci, quatre ans environ, voit son frère faire pipi debout. Elle demande à sa mère : « Quand est-ce que ça va pousser ? », cet organe si pratique ! Une autre, trois ans, chantonne « Arthur (son frère), il a pas de zizi. » Sa mère la contredit et tente une petite explication sur la différence des sexes, interrompue par la déclaration décidée de la fillette : « on va en acheter un ! » Clair exemple de l’assimilation précoce du discours capitaliste, qui ne connaît aucune limite.

Comme Marianne, la plupart ne désire pas au fond être garçon, mais elles veulent échapper à la condition féminine, aux stéréotypes de la féminité, aux impératifs domestiques, aux difficultés sociales et relationnelles qu’elles constatent. Et surtout, être une femme reste une construction solitaire, sans modèle universel transmissible. Pas de mode d’emploi, chacune doit s’inventer.

Alors vouloir être un garçon pour une fille ne veut pas dire désirer être un garçon, mais c’est un appel à l’égalité, à pouvoir faire ce qu’un garçon peut faire sans que ça pose question. Et vouloir être une fille pour un garçon ne se résume pas non plus à le désirer. Guillaume Gallienne, auteur de Les garçons et Guillaume, à table témoigne de sa prise dans un discours l’écartant de son sexe d’état civil. Il adopte tous les semblants de la mascarade féminine, et il est considéré par ses frères et par sa mère comme une fille. Devenu adulte, il choisit d’être un homme, il devient un excellent acteur, ce qui n’est sans doute pas un hasard, car dans le fond il a joué la comédie toute son enfance. Il réussit à s’écarter d’une position d’origine d’incarner le désir de l’Autre pour réaliser ses propres vœux, à dégager son désir du scénario infantile qui lui était proposé/imposé. Dans le fond, réussir à accorder ce que l’on veut et ce que l’on désire, c’est ce à quoi pourrait mener une psychanalyse.

Questions

Un discours non genré est censé ne pas produire de différence sexuelle. Mais un discours non genré est-il possible ? Cette révolution symbolique est appelée depuis plus d’un siècle par des féministes, elles-mêmes divisées entre essentialistes (il y a deux sexes) et culturalistes (le sexe est une construction sociolinguistique, cette tendance anticipant la théorie du genre). La déconstruction des discours vise une révolution symbolique en attaquant le langage lui-même par une féminisation systématique des mots. Il s’agit tout autant de produire du signifiant nouveau pouvant représenter la femme dans l’inconscient, que de subvertir une langue dominante imposant ses schémas de pensée. Notons que l’idée n’est pas nouvelle, elle date des Précieuses, XVIIe siècle, qui traquaient dans la langue, pour les supprimer, les expressions du machisme ambiant, et pour souligner les « trous » dans la langue. Elles ont contribué à enrichir la langue, usant de la métaphore pour créer des expressions nouvelles, par exemple « le mot me manque », qui exprime clairement la difficulté pour les femmes de trouver les signifiants qui parleraient d’elles. Freud les suppliait de le faire, mais il n’avait pas pris la mesure de l’impossibilité.

Et Lacan, le 17 mai 1977, dans L’insu que sait de l’une bévue, s’interroge : « Pourquoi est-ce qu’on n’inventerait pas un signifiant nouveau ? […] un signifiant par exemple qui n’aurait – comme le Réel – aucune espèce de sens. On ne sait pas, ça serait peut-être fécond[18]. » Ce serait un signifiant inventé, non reçu dans la batterie de l’Autre, et qui produirait du signifié.

Les signifiants débordent le réel. Il y a des indéterminations dans le sexe réel, biologique, anatomique, qui s’étalent sur une ligne continue. Par exemple la très célèbre Lucie, trois millions d’années, australopithèque identifiée, se trouve désignée, selon des critères anatomiques différents et successifs, parfois femme parfois homme, ce qui n’affecte en rien sa sexuation signifiée : elle garde définitivement son assignation de genre par son prénom féminin. Homme et femme sont des faits de discours ; tout autre signifiant inventé, c’est-à-dire non reçu, pourrait-il produire un signifié nouveau, par exemple iel ?

Pour conclure provisoirement, les semblants de genre sont là pour que, faute de rapport, il y ait rencontre possible. Et qu’un enfant soit désigné ou s’auto-désigne d’un côté ou de l’autre d’une catégorie sexuelle, ne l’épargne pas du choix d’un corps sexué (ou non car certain/e/s décident de ne pas choisir). La psychanalyse peut l’amener à traiter son malaise devant l’impossible harmonie des jouissances et à éviter des passages à l’acte dans la réalité.

Les formules de la sexuation

Côté Homme Côté Femme

[1] DIDI-HUBERMAN G., Le témoin jusqu’au bout, Paris, éd. de Minuit, 2022.

[2] LACAN J., Le Séminaire Livre XII, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, http://staferla.free.fr/, [1964-1965], leçon du 3 mars 1965, p.109.

[3] Cité par L’institut de santé américain NIH.

[4] LACAN J., Le séminaire livre V, Les formations de l’inconscient, Paris, Seuil, [1957-1958] 1998, p.358.

[5] LACAN J., Le Séminaire Livre VII, L’éthique de la psychanalyse, Paris, Seuil, [1959-1960] 1986, leçon du 29 juin 1960.

[6] LACAN J., « Remarque sur le rapport de Daniel Lagache », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p.682.

[7] LACAN J., Le Séminaire Livre XXI, Les non-dupes errent, Staferla, [1973-1974], leçon du 15 janvier 1974.

[8] Ibid., leçon du 14 mai 1974.

[9] LACAN J., « Remarque sur le rapport de Daniel Lagache », op.cit., p.653. Lire aussi les développements dans les premières leçons du Séminaire Livre XIX, …ou pire, Paris, Seuil, [1971-1972] 2011.

[10] Réalisatrice argentine.

[11] LACAN J., « Fonction et champ de la parole et du langage », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p.321.

[12] LACAN J., Le Séminaire Livre XX, Encore, Paris, Seuil, [1972-1973] 1975, p.94.

[13] LACAN J, Le Séminaire Livre XIX, … ou pire, Paris, Seuil, [1971-1972] 2011, p.40.

[14] LACAN J., Le Séminaire Livre III, Les psychoses, Paris, Seuil [1955-1956] 1981, p.198.

[15] Voir le schéma à la fin du texte.

[16] LACAN J., Le Séminaire Livre XXI, Les non-dupes errent, op.cit., leçons des 14 et 21 mai 1974.

[17] Voir https://segm.org/ qui donne les chiffres avec un graphique.

[18] LACAN J., Le Séminaire Livre XXIV, L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre, Staferla, [1976-1977], leçon du 17 mai 1977.